Край, где рождается Волга

Исток Волги находится в Осташковском районе Тверской области. Красивейшая российская река берет начало с ключа у юго-западных окраин небольшой деревеньки Волговерховье, возвышаясь на высоте 228 метров над уровнем моря.

В этом месте простирается маленькое болотце с несколькими родниками, один из которых и принято считать истоком. Вокруг ключа возведена деревянная часовня на сваях, к которой можно добраться по узкому 3-метровому мостику. В центре здания есть окно в полу, откуда посетителям дозволяется набрать чистой водицы. Находясь у истока, можно запросто перешагнуть с одного берега на другой, поскольку в самом узком месте при глубине около 30 см ручеек имеет ширину всего лишь 50 см. В засушливое лето ключ часто пересыхает, что, впрочем, ничуть не мешает Волге мирно нести свои воды вдоль высоких берегов Валдайской и Среднерусской возвышенностей в сторону Урала, вбирая в себя на 3500-километровом пути к Каспийскому морю свыше 200 притоков.

Находясь у истока, можно запросто перешагнуть с одного берега на другой, поскольку в самом узком месте при глубине около 30 см ручеек имеет ширину всего лишь 50 см. В засушливое лето ключ часто пересыхает, что, впрочем, ничуть не мешает Волге мирно нести свои воды вдоль высоких берегов Валдайской и Среднерусской возвышенностей в сторону Урала, вбирая в себя на 3500-километровом пути к Каспийскому морю свыше 200 притоков.

Всё дело в том, что ее питание происходит в основном за счет таяния снегов в весеннее время, а также благодаря грунтовым и дождевым водам, стекающим в реку на протяжении всего года.

Рядом с истоком Волги из-под земли бьет Оковецкий источник, к чьим берегам приезжают многочисленные туристы, чтобы искупаться в целебной воде. Здесь же начинается экологическая тропа протяженностью около 1 км, гуляя по которой можно полюбоваться местной природой и послушать факты о близлежащих достопримечательностях. В административном здании у въезда в деревню Волговерховье с 2002 года работает Музей Волги, где посетителям предлагают ознакомиться с историей судоходства на реке, осмотреть картины с изображением истока и узнать немало интересного о Волге в фольклоре, литературе и искусстве.

В административном здании у въезда в деревню Волговерховье с 2002 года работает Музей Волги, где посетителям предлагают ознакомиться с историей судоходства на реке, осмотреть картины с изображением истока и узнать немало интересного о Волге в фольклоре, литературе и искусстве.

Геологическая особенность

На Валдайской возвышенности преобладают древние горные породы, такие как гнейс, кварцит и амфиболит. Эти породы образовались миллионы лет назад в результате преобразования осадочных и вулканических горных пород под воздействием высоких температур и давления.

В результате геологических процессов, особенно эрозии водой и ледниковым действием, на Валдайской возвышенности сформировались холмы, глубокие впадины и озера. Отсюда и поступает вода в истоки Волги, создавая уникальную картину природы.

| Название | Расположение | Площадь | Глубина |

|---|---|---|---|

| Озеро Селигер | Тверская область | 260 км² | 40 м |

| Озеро Любовь | Псковская область | 50 км² | 27 м |

| Озеро Небо | Новгородская область | 19 км² | 19 м |

Значение в народном хозяйстве

Река Волга играет значительную роль в жизни региона и экономике всей России. На берегах расположены крупнейшие мегаполисы и промышленные центры. Построены многочисленные гидроэлектростанции, которые позволяют электрифицировать огромные предприятия, обеспечивая до трети всей выработки электричества в регионе.

Волга судоходна в нижнем и верхнем течении, связана каналами с Днепром, реками северо-западного региона и с Балтийским морем. Это позволяет осуществлять грузоперевозки, в том числе на крупных морских судах, которые могут подниматься по системам шлюзов и водохранилищам на несколько тысяч километров вверх по течению реки. В последние годы такие водные грузоперевозки успешно развиваются, что является одним из локомотивов развития Поволжья.

Это одна из главных артерий страны, развитие региона без которой было бы невозможно. Многочисленные крупные водохранилища отвечают за водоснабжение мегаполисов, активно ведется строительство ирригационной сети, необходимой для развития сельского хозяйства. Популярностью пользуется местный туризм, поэтому по Волге сотнями курсируют крупные экскурсионные суда, что позволяет своими глазами увидеть все красоты этой великой реки.

Ольгин монастырь

Рядом с мостиком видны остатки каменной плотины, построенной Ольгиным женским монастырем в начале прошлого века. Плотина сейчас разрушена, а сам монастырь существует в Волговерховье до сих пор. В советское время он был закрыт, но вновь возрожден в 1999 году.

Все, что сохранилось от монастыря до нашего времени — это Спасо-Преображенский собор и деревянная церковь Николая Чудотворца. Службы здесь проходят регулярно. Мы попали как раз на церковный праздник — день святой Ольги. В это время вокруг монастыря проходил крестный ход, на котором народу для такой глуши было достаточно много: около 150 человек.

Поскольку жилые постройки монастыря не сохранились, то монахини живут в деревне, их дома легко узнаваемы по башенкам на крышах.

Церковь Николая Чудотворца

За небольшую плату можно подняться на колокольню Спасо-Преображенского собора и взглянуть с высоты на исток Волги (мы не попали, так как из-за праздника вход был временно закрыт).

В лесу, растущем около истока Волги можно погулять. Тропинок, ведущих в разные стороны, здесь великое множество. Вокруг слышится многоголосое птичье пение, летают бабочки и стрекозы.

Есть в Волговерховье, как в любом туристическом месте, небольшой базарчик, где торгуют обычными сувенирами, пирогами и медом. Сотовая связь в этих местах отсутствует, она появляется только при выезде на трассу в Свапуще. Здесь же, несмотря на то, что исток Волги посещают достаточно много туристов, царит тишина и покой.

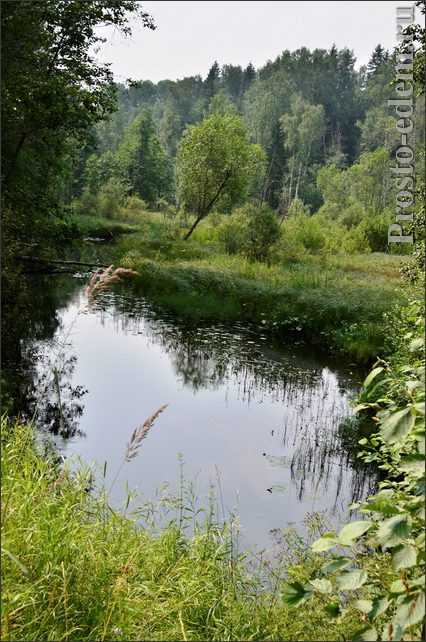

Через 3 км от своего истока Волга пересекает грунтовую дорогу, по которой мы сюда ехали. Это уже не ручеек, а небольшая речка с живописными берегами, заросшими лесом.

Кстати, останавливаясь на обочине, не надо вставать близко к краю, поскольку грунт очень подвижный и может легко сползти вниз.

Исток Волги следует посетить обязательно! Красота, чистота и величавое спокойствие этого места вызывают светлую радость и чувство сопричастности прошлому нашей Родины.

P.S. О поездке на исток Волги написала наша читательница Соболева Наталья. Если вам тоже есть, о чем рассказать, пишите мне на эл. почту admin@prosto-edem.ru — я с удовольствием размещу ваш рассказ на страницах своего сайта

Куда впадает Волга?

Исток крупнейшей реки на европейском континенте находится вблизи деревни Волговерховье, что в Осташковском районе Тверской области. Выглядит исток так, будто и не из него вытекает большая река. Просто несколько родников на краю небольшого болотца образуют озерко, откуда берёт начало ручей глубиной менее полуметра, в засушливые годы он часто пересушен. Вода ручья – чёрно-красная.

Пройдя три километра двести метров, Волга впадает в озеро Малые Верхиты, чуть дальше – в Большие Верхиты и серьёзное озеро Стерж. Только здесь, да ещё около устья, волжское русло не изменено гидротехническими работами.

На всём своём пути, вплоть до самого Волгограда, Волга в действительности не река, а вереница связанных протоками искусственных озёр. Есть, кстати, версия, что правильнее было бы именовать реку не Волга, а Кама.

Какая река длиннее – Волга или Амазонка? Если вас будоражит этот вопрос, то можете быть уверены: длиннее, чем Амазонка, рек на земном шаре просто нет. При всём своём величии, Волга заметно уступает ей (3530 километров против 7000 км).

Волга находится в Европейской части России. Она протекает через Московскую и Ярославскую, Костромскую и Ивановскую, Самарскую и Тверскую, Саратовскую и Нижегородскую области, а также некоторые другие регионы (всего – через одиннадцать областей и четыре республики).

Название реки Волги неоднократно менялось, раньше её именовали не так, как сейчас. В античный период выдающиеся географы Греции и Рима уже знали о ней под названием «Ра». Это слово, а также эрзянское «Рав» позаимствовано из тюркских языков. С приходом средних веков Волга получает название «Итиль», следы которого сохранились в местных национальных языках. Привычное нам название «Волга» восходит ещё к общему праславянскому языку, означая там «влага, влажный». Отдалённо похожие названия рек есть в Чехии и Польше. С другой стороны, существует предположение о заимствовании термина «Волга» из балтийских, прибалтийско-финских, волжско-финских языков.

Литература

- Волга от Твери до Астрахани. — СПб.: Самолёт, 1862. — VIII, 415 с., 10 литогр., 31 рис.

- Водарский Е. А. Путеводитель по Волге от Рыбинска до Астрахани. — М.: Т-во Скоропеч. А. А. Левенсон, 1908. — 147 с. + 9 карт.

- Ситников Г. Г., Феденко И. И. Москва—Уфа: По плёсам пяти рек. — М.: Географгиз, 1954. — 200 с. — 15 000 экз. (в пер.)

- Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия: Историко-географический анализ . — М.: Наука. 1979. — 248 с. — 50 000 экз. Переизд.: М.: Эксмо; Алгоритм, 2010.

- http://katalog.shpl.ru/shrubr.php?rid=61&base=shpl_gcat2&rbase=rperiod, текст читать: http://www.proza.ru/2011/01/13/1269

- Браташова С. А. Волга инкогнита: По картам II — XVIII вв. / Предисл. Д. С. Худякова. — Саратов: ООО «Орион», 2011. — 204 с. — ISBN 978-5-904076-06-1.

Экология и рыболовство

В Волге обитает около 70 видов рыб, из них 40 промысловых (важнейшие: вобла, лещ, судак, сазан, сом, щука, осётр, стерлядь). Во времена Российской империи в году было 4 рыболовных сезона: весной (с конца марта до 15—20 мая) ловились судак, лещ и карп; летом (с 15 июля) — осетровые (белуга, севрюга, шип, стерлядь); осенью (с 1 сентября по 1 ноября) и зимой, через прорубь, ловились все виды. Самый крупный улов приходился на весну, затем на осень, зимой рыбы вылавливалось меньше всего. В период нереста, с 15 мая по 15 июля, рыбная ловля на Волге была запрещена.

Выловленных осетровых живыми отправляли по реке в различные волжские города, используя специальные лодки с щелями для прохода проточной воды. Для засолки рыбы одно только предприятие Сапожниковых расходовало 16 тысяч тонн соли ежегодно. Зимой в их лавках продавались осетры длиной до 4-х метров, содержащие до 200 кг икры. Уже в конце XIX века количество промысловой рыбы в Волге сильно уменьшилось. Одни связывали это с неумеренной ловлей, другие — с загрязнением воды нефтью, которой отапливались пароходы.

Вода Волги и большинства её крупных притоков в настоящее время очень сильно загрязнена.

В 2017 году была принята федеральная программа «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», согласно которой предполагается до 2025 года серьёзно сократить сброс загрязнённых сточных вод, построить и модернизировать 26 гидросооружений, при этом до 50 тыс. га сельскохозяйственных земель получат орошение, и такая же площадь будет отведена для нереста рыбы.

Также будут проведены дноуглубительные работы и расчистка водных объектов, осуществлён подъём затонувших судов (на 2018 год их зафиксировано более 3 тыс. единиц).

Общее описание, характеристика и особенности реки Волги

Волга течёт по европейской части России. Это самая длинная река в Европе, у неё самый большой по площади бассейн. Длина этой водной артерии составляет 3530 км. Начало своё она берёт на Валдае, недалеко от деревни с говорящим названием Волговерховье. Заканчивает свой путь в Каспийском море.

Истоком является родник, которой зарождается в болотистой местности. Он расположен на высоте 228 м. А вот устье реки Волга на 28 м ниже уровня моря. Поскольку из Каспийского моря не вытекает ни одна река, Волгу относят к бассейнам внутреннего стока. С Мировым океаном она никак не связана, если не считать связь с Балтикой через Волго-Балтийский канал. Но он – сооружение искусственное.

Часовня над истоком реки Волга

В Волгу впадает более 200 рек. Самые крупные притоки – Ока и Кама. Последнюю водную артерию некоторые считают не притоком Волги, а основным руслом, в которую Волга впадает. Формально это верно, поскольку Кама старше по возрасту. Однако Волга имеет для России несоизмеримо большее хозяйственное и историческое значение, поэтому именно её при слиянии этих рек считают главной.

Зимой Волга, как и большинство рек России, покрывается льдом. На реке много гидротехнических сооружений – построен каскад гидроэлектростанций.

Питается река дождевыми осадками, тающим снегом и подземными водами. На ней заложено много городов. Есть четыре города с миллионным населением – Волгоград, Самара, Нижний Новгород и Казань.

Река Волга в народной культуре

В мировой культуре нет, пожалуй, ни одной реки, которая бы занимала столько внимания в культуре и искусстве народа, как Волга. О ней сложено огромное количество песен, в том числе и народных. Художники посвящали ей картины, кинорежиссёры снимали и снимают фильмы. Слова «великая русская река Волга» однозначно ассоциируются с образом России и русского человека.

В народном фольклоре она одушевляется, как человек и наделяется его качествами. Ярко проявился её образ в искусстве XIX, начала XX вв.. Широко использовался в кинематографе (Волга – Волга и др.), песенном творчестве (Сормовская лирическая, Течёт река Волга и др.).

С ней связаны имена Некрасова, Фёдора Шаляпина, Горького. Яркий след оставила она в русской и советской литературе в творчестве А. Н. Островского, А. П. Мельникова, А. М. Горького, А. Т. Твардовского, Н. А. Некрасова, С. Я. Маршака, И. А. Гончарова.

В русской народной культуре образ Волги отразился в песенном творчестве русского народа: «Из-за острова на стрежень», «Утёс», «Дубинушка» и др. Песен, сложенных в разные периоды, настолько много, что только их перечисление могло бы занять объём всей статьи.

То же и в литературе, начиная от «Повести временных лет» и заканчивая современными писателями. В живописи её запечатлели художники: И. М. Белоногов, А. П. Боголюбов, И. Е. Репин.

Волга (документальная ода)

Волга (документальная ода)

Описание

Свое начало Волга берет на Валдайской возвышенности, в Тверской области России. Где-то там затеряна деревенька с говорящим названием Волговерховье. Поблизости от которой в болоте и и дислоцирован исток водной артерии, по размерам не имеющей аналогов в Европе.

Длина основного русла Волги составляет 3 692 км. Площадь территории, занимаемая ее бассейном, превышает 1 380 000 км2.

Река является основной питающей артерией Каспийского моря. Крупнейшего бессточного водоема планеты, которые многие называют самым большим озером Земли.

Максимальная ширина Волги — в Камском устье — достигает 40 км! А дельта в месте впадения в Каспийском море растянулась на 180 км. Глубина реки колеблется значительно. Средняя составляет порядка 5 метров. Возле Костромы она достигает 15-16, около Жигулевских гор — 40 метров!

Питается река в основном талыми водами (до 60%) — еще 30% восполняется за счет дождей. Перепад высот незначителен: русло пролегает в основном по равнине. Исток находится на высоте 228 метров, а устье ниже уровня моря на 28 метров.

Самым протяженным мостом через Волгу (и одновременно самым длинным в Европе) до октября 2009 года считался старый Саратовский мост, построенный в 1965 году. Он соединяет города Саратов и Энгельс, его полная длина составляет 2803,7 метра.

Новый Саратовский мост, расположенный в 14 километрах вверх по течению, в районе села Пристанное, «переплюнул» коллегу. Его общая длина составляет уже 12 760 метра, а главный пролет через основное русло буквально рекордсмен 2350.7 метра.

Волга или Кама

С научной точки зрения согласно большинству гидрологических признаков Кама является главной рекой, а Волга — её притоком.

Однако, учитывая важнейший исторический фактор, а именно — объединяющую роль реки Волги в создании единого Российского государства, часть реки от места слияния Волги с Камой до Каспийского моря принято считать продолжением Волги, а не Камы.

В современности река Кама считается притоком реки Волга, точнее — притоком Куйбышевского водохранилища на реке Волге.

По площади водосбора к месту слияния рек больше Волга (658,9 тыс. км² против 536,9 тыс. км²). Однако на этой территории Волга объединяет меньшее количество рек и уступает Камскому бассейну (66,5 тыс. рек против 73,7 тыс.).

Расход воды Камы в месте её слияния с Волгой — 4300 м³/с, а Волги — 3100 м³/с. До слияния Волги и Камы длина Камы составляет 1882 км (до строительства плотин длина Камы была 2030 км) против 1390 км у Волги.

На весеннее половодье Средней Волги приходится 60—70 % годового стока, а в летне-осенний период малое количество осадков приводит к обмелению Волги.

На Каме в летне-осенний период водосток снижается незначительно (за счёт питания с горных рек Урала и северных притоков Камского бассейна), поэтому Кама полноводна в любое время года.

Высота истока Камы — 335 метров над уровнем моря, а высота истока Волги — только 228 метров. Средняя и абсолютная высоты Волжского бассейна меньше Камского, так как в бассейне Камы находятся Уральские горы.

Первые серьёзные научные наблюдения за этими реками начались в 1875 году.

Тогда в результате исследования илистых отложений этих рек было доказано, что Кама существовала задолго до появления Волги. В первую половину четвертичного периода, до эпохи максимального оледенения, Волги в современном виде не было. Существовала Кама, которая, объединяясь с Вишерой, непосредственно впадала в Каспийское море. Сток современных верховий Камы шёл на север, в Вычегду. Оледенение привело к переформированию гидрографической сети: Верхняя Волга, отдававшая раньше воду Дону, стала впадать в Каму, причём почти под прямым углом (Кама не меняет направление своего течения, а Волга — поворачивает почти на 90 градусов). Нижняя Волга и сегодня служит как бы естественным продолжением Камской, а не Волжской долины.

Точку зрения о главенстве Камы поддерживает и арабская географическая традиция средних веков, которая связывала исток Итиля именно с системой Белая — Кама (арабы считали, что Кама впадает в Белую).

После запуска в 1983 году последнего каскада водохранилищ — Чебоксарского — Волга выше Волгограда перестала быть собственно рекой и превратилась в каскад крупных проточных озёр. Кама в меньшей степени зарегулирована плотинами, и на многих участках реки сохранилось естественное русло.