Фауна и флора моря Лаптевых

являются типично арктическими. Фитопланктон представлен морскими диатомовыми водорослями и диатомовыми водорослями распресненных вод. Наиболее широко распространенными видами зоопланктона здесь являются планктонные морские инфузории, коловратки, копеподы и амфиподы. Бентосные организмы включают фораминиферы, многощетинковых червей, изоподы, мшанки и моллюски. Рыбы представлены сибирским сигом, арктическим гольцом, омулем, нельмой, осетром и т. д.

Из млекопитающих водятся моржи, тюлени и белуха, морской заяц, нерпа; на берегах птичьи базары; много промысловых рыб: голец, муксун, нельма, таймень, окунь, осётр, стерлядь. На ледяных островах и больших ледяных полях в открытом море живут полярные медведи. Вблизи побережий обитают колонии морских чаек.

Море Ла́птевых

— окраинное море Северного Ледовитого океана. Площадь поверхности моря 662 000 км². Расположено между северным побережьем Сибири на юге, полуостровом Таймыр, островами Северная Земля на западе и Новосибирскими островами на востоке. Исторические названия: Татарское, Ленское (на картах XVI-XVII веков), Сибирское, Ледовитое (XVIII-XIX века). В 1883 году полярный исследователь Фритьоф Нансен назвал море именем Норденшёльда. Это имя сохранялось за ним до 1935 года. В 1913 году по предложению океанографа Ю. М. Шокальского Русское географическое общество утвердило нынешнее название — в честь двоюродных братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых,которые исследовали эту суровую территорию еще в XVIII веке. Официально оно было закреплено только решением ЦИК СССР от 27 июня 1935 года. На языке коренных жителей, якутов, название звучит как Лаптевтар.

Берега сильно изрезаны. Крупные заливы: Хатангский, Оленёкский, Фаддея, Янский, Анабарский, бухта Марии Прончищевой, Буор-Хая. В западной части моря и дельтах рек расположено несколько десятков островов. Частые штормы и течения вследствие таяния льда приводят к сильной их эрозии, так например Семёновский и Васильевский острова, открытые в 1815 году, уже исчезли. Наиболее значительные группы островов: Северная Земля, Комсомольской правды и Фаддея. Крупнейшие одиночные острова: Большой Бегичев (1764 км²), Бельковский (500 км²), Малый Таймыр (250 км²), Столбовой (170 км²), остров Старокадомского (110 км²), и Песчаный (17 км²). В юго-западной части моря расположены острова Комсомольской правды. В море впадают реки: Хатанга, Анабар, Оленёк, Лена, Яна. Некоторые реки образуют большие дельты.

Общая информация

Море Лаптевых расположено в Северном Ледовитом океане и омывает берега России. Оно названо в честь русского исследователя и мореплавателя Константина Лаптева.

Море Лаптевых известно своими непредсказуемыми погодными условиями, частыми снежными бурями и ледяными грядами. Температура воды в море Лаптевых остается низкой в течение всего года, что делает его очень холодным.

В море Лаптевых впадают несколько рек, среди которых:

- Лена — это одна из крупнейших рек в России, ее протяженность составляет более 4 400 километров.

- Оленек — река в Республике Саха, имеет протяженность около 2 200 километров.

- Яна — крупнейшая река в Восточной Сибири, имеет длину около 3 450 километров.

Впадение этих рек в море Лаптевых образует богатый экосистему, обитающую в водах моря и прилегающих районах.

Море Лаптевых является важным регионом для местных обществ рыболовства и добычи нефти и газа.

Описание Моря Лаптевых

Море Лаптевых расположено в Северо-Восточной части Российской Арктики и является одним из самых холодных морей на планете. Его площадь составляет около 662 000 квадратных километров, а максимальная глубина достигает 3 289 метров. Море Лаптевых омывается с Юга Таймырским полуостровом, а с Севера примыкает к Земле Франца-Иосифа, с Востока омывается островами Новосибирской архипелага и Северным Ледовитым океаном.

Море Лаптевых характеризуется холодным климатом с длительными зимами и короткими прохладными летами. Вода в море остается покрытой льдом в течение большей части года, и ледяные покровы испытывают влияние трех рек — Лены, Оленека и Маренка, которые впадают в море.

Река Лена, являющаяся одной из крупнейших рек Сибири и России, впадает в Лаптевых на ее западном побережье. Эта река выбрасывает в море огромное количество пресной воды и иловых отложений, оказывая сильное влияние на гидрологический и климатический режим моря.

Реки Лаптевых играют важную роль в экосистеме моря и предоставляют уникальные условия для развития и поддержания богатого морского биологического разнообразия. Море Лаптевых также является основным промысловым районом для рыболовства и добычи других морских ресурсов.

История исследования

Исследование Море Лаптевых и рек, впадающих в него, началось еще в XIX веке. Изначально, сведения о реках, впадающих в Море Лаптевых, были недостаточными, и на картах отображались только несколько основных рек.

Впервые подробная карта Море Лаптевых и его бассейна была составлена на основании данных экспедиции Г.И. Ушакова в 1992 году. В ходе этой экспедиции были изучены реки, впадающие в Море Лаптевых, и была составлена детальная карта рек и окружающей территории.

С тех пор исследования Море Лаптевых и рек, впадающих в него, продолжаются. Каждый год проводятся новые экспедиции и собираются данные о реках, изменениях в их течении и состоянии прилегающей территории.

- Важным элементом исследования является составление и обновление карты рек, впадающих в Море Лаптевых. На карте отображаются все известные реки, а также их притоки и места впадения в море.

- При составлении карт используются данные различных источников – гидрологических наблюдений, спутниковых изображений, аэрофотоснимков и результатов полевых исследований.

Карта Море Лаптевых и рек, впадающих в него, является важным инструментом для изучения и сохранения природных ресурсов региона.

| Река | Притоки | Место впадения в Море Лаптевых |

|---|---|---|

| Лены | Алдан, Витим, Киренда, Оленек | Лаптевых Залив |

| Оленека | Тара, Хала | Лаптевых Залив |

| Колыма | Майа, Зюя, Уэрек, Учур | Маточкин Шар |

Карта Море Лаптевых и рек, впадающих в него, позволяет получить представление о географии и гидрологии региона, а также о взаимосвязи рек и моря.

Влияние золотодобывающей промышленности

Золотодобывающая промышленность оказывает значительное влияние на реки, впадающие в Лаптевых море. Разработка золотых месторождений требует использования различных химических веществ и технологий, которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду.

Одной из основных проблем золотодобывающей промышленности является загрязнение воды. Добыча золота часто включает использование цианида, который используется для извлечения золота из руды. Отходы, содержащие цианид, могут попадать в реки и загрязнять их воду. Это может привести к гибели рыбы и других водных организмов, а также ухудшить качество воды для питья и хозяйственных нужд.

Кроме того, золотодобывающая промышленность может приводить к разрушению речного дна и береговой полосы. Для проведения добычи золота используются различные механизмы, такие как экскаваторы и драглайны, которые могут оказывать негативное воздействие на речные экосистемы. Разрушение береговой полосы может способствовать эрозии и изменению гидрологического режима реки.

К счастью, существуют международные стандарты и нормативы, которые регулируют деятельность золотодобывающей промышленности и предусматривают меры по минимизации ее влияния на окружающую среду

Однако, важно постоянно контролировать деятельность золотодобывающих компаний и стремиться к соблюдению этих стандартов, чтобы максимально снизить негативное воздействие на реки, впадающие в Лаптевых море

История

Как проходило заселение Арктики, также неизвестно. Нынешнее население российской ее части представлено множеством небольших по численности народов. Трудности общения в условиях Крайнего Севера объясняли тот факт, что люди здесь жили обособленно и каждый народ говорил на своем языке. Ненцы, эвенки, ханты, эвены, чукчи, нанайцы, манси, нивхи, эскимосы… Например, численность такого крупного по здешним меркам народа, как ненцы, не доходила и до 40 тыс. чел., а прочие едва составляли несколько тысяч или даже несколько сотен человек. Причины очевидны: скудная природа здешних мест не в состоянии прокормить большое количество населения. Оленеводство и охота на морского зверя — тяжелый промысел, но он уже тысячи лет помогает выживать малым народам Арктики.Освоение Арктики русскими шло крайне медленно. В начале XVII в. корабли русских поморов обогнули полуостров Таймыр и проникли в находившееся за ним море, которое тогда называли Сибирским и о котором у русских не было никаких сведений. Путь был крайне тяжелым, много поморов замерзло во льдах и погибло от голода.Лишь в 1735 г лейтенант Василий Прончищев на дубельт-шлюпке «Якутск» прошел от реки Лена до устья реки Анабара к восточному берегу Таймыра. В. Прончищев погиб от цинги в 1736 г. На «Якутске» его сменил Харитон Лаптев. Его двоюродный брат Дмитрий Лаптев в 1739 г прошел на боте «Иркутск» от устья Лены до устья реки Хрома, впадающей в Восточно-Сибирское море. Пролив между двумя морями был назван именем Дмитрия Лаптева. Сибирское море получило имя братьев Лаптевых, которые нанесли очертания его берегов на географическую карту.Первым, кто прошел все море Лаптевых от мыса Челюскин на западе до мыса Святой Нос на востоке был шведский барон Адольф Эрик Норденшельд, на парусно-паровом судне «Вега», и произошло это только в 1875 г., спустя сто с лишним лет после открытия моря Лаптевых.Базовый порт моря Лаптевых — пгт. Тикси, хотя есть также порты в устьях рек: Хатанга, Усть-Оленек и Нижнеянск.Тикси — один из самых северных портов России; навигация здесь длится менее трех месяцев. Сам поселок был основан в качестве одного из пунктов на Северном морском пути еще в 1933 г. Здесь же находится полярная станция (осн. в 1932 г.) и Полярная геокосмофизическая обсерватория «Тикси» (осн. в 1957 г.).Тикси важен не только как порт но и как аэропорт федерального значения. В советский период он использовался как «аэродром подскока» для стратегической авиации в составе Оперативной группы в Арктике; на аэродроме были дислоцированы ядерные ракетоносцы Ту-95МС.Побережье моря Лаптевых предоставляет мало возможностей для выживания человека. Поэтому местное население зависит от т н. «северного завоза»: доставки всего необходимого — от горючего до продуктов питания — по Северному морскому пути или по рекам.

Гидрологические условия моря Лаптевых

Море Лаптевых — одно из самых суровых арктических морей. Его поверхность покрыта льдом практически постоянно. Только в августе и сентябре оно частично освобождается ото льда. Находясь на значительном удалении от Атлантического и Тихого океанов, море Лаптевых лишено их отепляющего воздействия. Основное влияние на море оказывает Сибирский антициклон, при котором воздух сильно выхолаживается. Поэтому зимой температура воздуха понижается до -26 ~ -29°С и устанавливается спокойный ветровой режим.

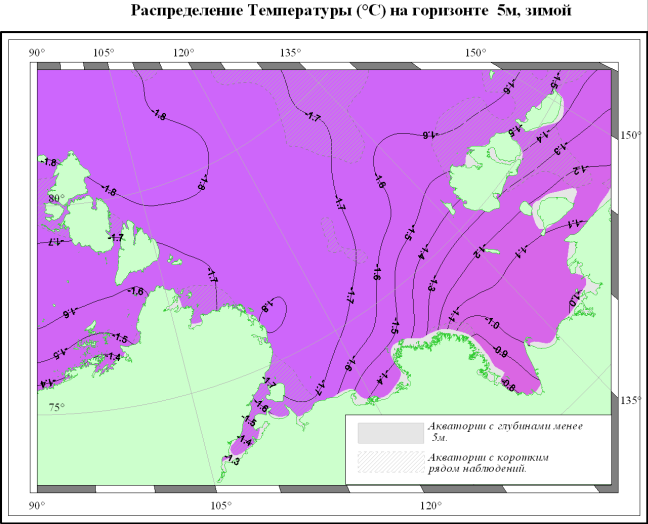

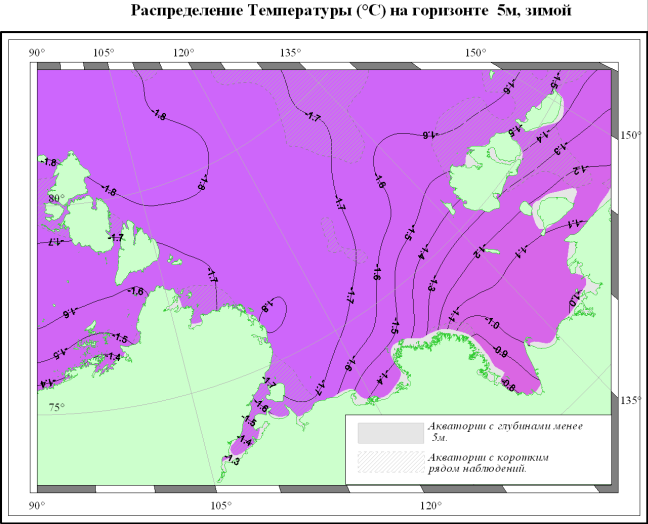

Длительное сильное охлаждение существенно отражается на характеристике вод в поверхностном слое и в первую очередь на их температуре. В течение почти всего года она близка к температуре замерзания при данной солености. Зимой (рисунок 1) в поверхностном слое она меняется от -0.8 C в районе устьев рек до -1.8°C на северо-западе моря. Здесь, в глубоководном северо-западном районе, наблюдается и самая низкая температура воды в придонном слое (-0.7 С). На материковой отмели с глубинами 50-60 м вода у дна имеет в открытом море температуру -1.6 С, в прибрежной зоне -1.0 ~ -1.2°С.

|

Рисунок 1. Распределение температуры на поверхности зимой.

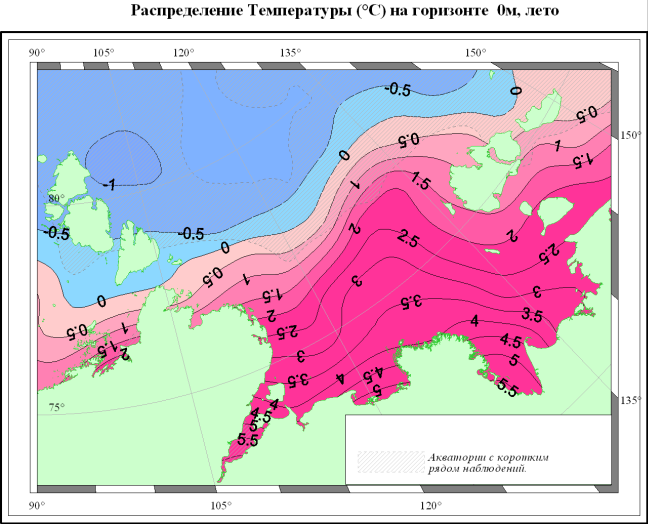

В летнее время характер распределения температуры воды на поверхности во многом связан с положением кромки льда, которая определяет площадь моря, подверженную летнему нагреванию (рисунок 2).

|

Рисунок 2. Распределение температуры на поверхности летом.

В юго-восточной части моря, которая хорошо прогревается, температура воды поднимается до 6 ~ 7 С, в центральных районах она равна 3 ~ 4°С, на севере она значительно ниже, поскольку большая часть северной половины моря покрыта льдами, отражающими до 70 % приходящей радиации.

Прогревается до 2 ~ 3 С только вода в разводьях между льдами. До 5 ~ 10 С может подниматься температура воды в заприпайных полыньях, которые являются мощными аккумуляторами солнечного тепла. Такой прогрев имеет место в заприпайных полыньях к востоку от п-ва Таймыр и Северной Земли. Летом в устьевых районах рек температура воды в тонком поверхностном слое достигает 6 ~ 7 С, в открытых, свободных от льда местах, температура воды чаще всего равна 2 ~ 4 С, у кромки льда 0 С.

Распределение температуры и солености воды на поверхности морей в летний период определятся не только ледовыми условиями, но также стоком речных вод и водообменом с соседними акваториями. Большой объем стока речных вод в море Лаптевых, который составляет 30 % от стока во все арктические моря и который поставляет в море 3120 · 10^12 ккал тепла (по данным В.С.Антонова, 1957), обуславливает повышение температуры поверхностных вод на 4 ~ 5 С.

Ярким примером отепляющего влияния речных вод служит сопоставление температуры воды в западной и восточной частях моря. Западная часть моря Лаптевых, куда Таймырское течение приносит воды Арктического бассейна, холоднее его восточной части, где распространяется основная масса теплых речных вод. Если в восточной части моря температура воды на поверхности может достигать 6 ~ 8 C, то в западной части, даже в наиболее теплые месяцы, она не превышает 2 ~ 3 C.

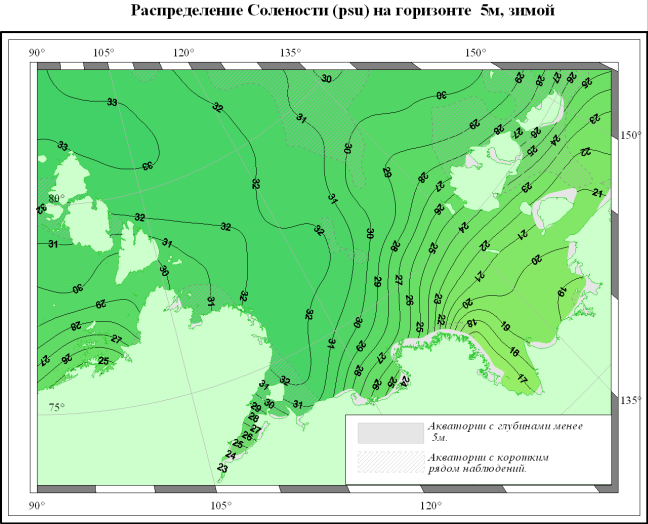

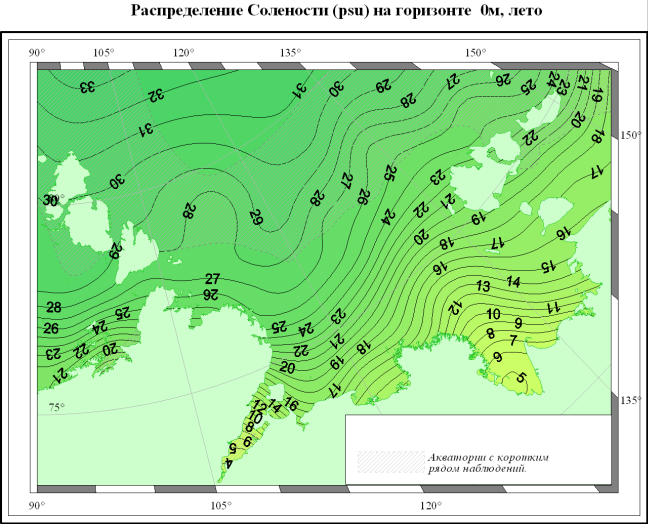

Еще активнее береговой сток отражается на величине и распределении солености в море (рисунки 3, 4). Различия велики: от 1‰ до 35‰ , но преобладают опресненные воды соленостью 20-30‰. Распределение солености по поверхности весьма неравномерно. Она увеличивается с юго-востока на северо-запад и север. На юго-востоке соленость воды зимой колеблется в пределах 20-30‰, летом от 10 до 20‰; в западной части моря соленость составляет 31 ~ 33‰ зимой и 26-30‰ летом. В заприпайных полыньях она может превышать 34‰. В придонном слое на глубинах 25 — 100 м соленость меняется от 32 до 34.5 ‰.

|

Рисунок 3. Распределение солености на поверхности зимой.

Помимо адвекции тепла и солей важную роль в формировании гидрологического режима играет выделение солей при ледообразовании. При этом следует отметить, что поскольку в зонах влияния речных вод нарастание льда идет интенсивнее, соленость за счет этого возрастает здесь до 25 ‰, в то время как на остальной площади моря только на 5 ‰.

Летом наиболее распреснены южные участки моря, особенно вблизи устьев крупных рек. В дельте Лены соленость поверхностных вод уменьшается до 5 ~ 10‰. Следовательно, это район наиболее значительных колебаний солености, а также и температуры воды, амплитуды которых в отдельных случаях могут достигать соответственно 20 ~ 25‰ и 8 ~ 10 С.

|

Рисунок 4. Распределение солености на поверхности летом.

Донный рельеф моря Лаптевых

Ключевым расположением моря можно назвать зону материкового склона, шельф, а также малый участок, принадлежащий океанской ложе. Рельеф морского дна можно с уверенностью назвать равнинным, но на северной его части был обнаружен резкий обрыв. Один из желобов моря можно отыскать в районе устья реки Лены. Такое же рельефное образование можно увидеть рядом с Оленекским заливом и островом Столбового.

В целом у моря Лаптевых не такая уж больная глубина – в среднем этот показатель колеблется от 50 до 80 метром. Но при смещении на север глубина морского дна резко увеличивается со 100 метров до 2000 метров.

В более мелководных областях дно покрывается илом и песком, частично смешенными с галькой, в то время, как на высоких глубинах встречаются лишь иловые отложения. В толще породы имеется большое содержание льда, которое увеличивает скорость абразии близлежащих берегов. Не только таяние льдов, но и постоянные прибои могут приводить к уничтожению целых островов небольшого размера. В котловине Нансена обнаружена максимальная глубина морского дна – 3385 метров.

В сторону моря Лаптева несут свои воды такие крупные реки, как Хатанга и Лена. В опреснении моря участвует множество других, но гораздо мелких речушек. Обычно, этот период приходится на летне-осенний сезон – с мая по сентябрь.

Освоение моря

С древности население береговой линии было представлено юкагирами и чуванцами. Они занимались рыболовством, содержали оленей и увлекались охотой. Со второго века коренное население постепенно уменьшалось из-за нашествия монголов. В IX веке на берег переселились якуты, чукчи и коряки.

В XVIII столетии на побережье поселились казаки. Первые экспедиции не были зафиксированы документально. В 1629 году обнаружена дельта реки Лены, в 1633 — реки Оленек. В этот же год был построен острог в устье Яны.

Изучение побережья моря Лаптевых связано с именами семьи Прончищевых. В 1735 году вместе с 40 матросами они отправились из Якутска вниз по течению Лены. Несмотря на все трудности и сильный холод, им удалось обследовать дельту и нанести ее на карту. Они практически достигли 77 широты, но не добрались до мыса Челюскин. На обратном пути молодые люди из-за безвыходного положения погибли во льдах. В 1737 году Харитон Лаптев возглавил судно, которое добралось до острова Таймыр.

В 1736 году Дмитрий Лаптев описал побережье моря от устья Лены к восточной части. В 1821—1823 гг. Петр Анжу искал таинственную землю Санникова, в результате чего подробно изучил акваторию моря и часть Новосибирских островов. Его именем был назван один из островов архипелага. Впервые все море смог переплыть Адольф Эрик Норденшёлд. Именно его именем долгое время назывался водоем.

Описание и характеристики реки Лена, ее значения для региона

Река Лена является одной из крупнейших и длиннейших рек России и Азии. Она протекает через Ленское плато и впадает в Лаптевых море, расположенное на севере Ленского края.

Протяженность реки Лена составляет около 4 400 километров, что делает ее второй по длине рекой на территории России после реки Обь. Площадь бассейна Лены составляет около 2 500 000 квадратных километров.

Река Лена имеет очень развитую систему притоков, в том числе рек Витим, Бодайбу, Киренск, Олекма, Ахтанка, Спокойная и др. Большое значение для региона имеет приток Лены – река Витим, которая важна для снабжения региона и богата рыбой.

Лена славится своим богатством рыбы. В ней обитает множество видов рыб, включая лосось, хариус, налим, нерка, омуль, голец и много других. Река Лена также является важным местом гнездования и остановкой для мигрирующих птиц.

Характеристики реки Лена:Длина:

4 400 км

Площадь бассейна:

2 500 000 кв

км

Притоки:

Витим, Бодайбу, Киренск, Олекма, Ахтанка, Спокойная и др.

Важность:

богатство рыбы, источник водоснабжения, место гнездования птиц. Река Лена играет важную роль в экосистеме региона, обеспечивает водоснабжение для множества населенных пунктов и является важным транспортным путем

Ее воды также используются в качестве источника энергии, водоснабжения и для орошения сельскохозяйственных угодий

Река Лена играет важную роль в экосистеме региона, обеспечивает водоснабжение для множества населенных пунктов и является важным транспортным путем. Ее воды также используются в качестве источника энергии, водоснабжения и для орошения сельскохозяйственных угодий.

Поэтому река Лена имеет огромное значение для Ленского края и является одной из его главных природных ценностей. Она привлекает туристов, рыболовов и любителей природы своей уникальной красотой и разнообразием экосистемы.

Климат и рельеф дна

Море Лаптевых считается самым холодным в северном полушарии. Климат здесь арктический континентальный, так как водоем слишком удален от теплых океанов. В январе средняя температура в этом районе не поднимается выше -34 °C, а минимальная может опускаться до -50 °C.

В зависимости от широты полярная ночь может длиться 3—5 месяцев. С наступлением лета температура в акватории моря поднимается до +4 °C, а в июле на побережье — до +24 °C. Интересный факт, что здесь летом может выпасть снег, который сопровождается чересчур сильными туманами.

Объясняется это тем, что в это время ветра на море ослабевают и не превышают 3—4 м/сек. Большую часть морского дна составляет материковая отмель. До семьдесят шестой параллели глубина не превышает 25 м, а немного дальше она может доходить до 50 м. В северной части моря наблюдается резкое углубление дна, которое достигает местами до 1 км.

Максимальная глубина (3385 м) находится в котловине Нансена между 120 и 130 меридианами. В неглубоких местах дно обычно покрыто песками, илом или крупными камнями, а на глубине собираются большие слои мелкодисперсного ила.