Гидрологический режим моря Лаптевых

Море Лаптевых имеет отличительную черту от всех морей Северо-Ледовитого океана и в целом, а именно сильное и продолжительное охлаждение вод при относительно спокойной зиме. Что касается системы течений, но пока что современные исследователи не имеют по ним достаточно информации. Одно ясно точно, что система циркуляции является циклонической.

Образованный пресными водами круговорот воды движется против часовой стрелки, как, впрочем, и в других морях арктического типа. Течения, образовавшие это природное явление, очень неустойчивы и не обладают большой скоростью.

Практически на протяжении всего года температура воды за редким исключением поднимается выше нуля. Поверхность моря начинает прогреваться только ближе к лету, когда воды полностью выходят из-подо льда. В августе температура поверхностных вод может доходить до отметки в +140 С.

Отследить изменение температурного режима с повышением глубины можно лишь в летний сезон. В районе открытого моря чаще всего имеется минусовая температура в пределах -1,60 С. На значительных глубинах в связи с притоком сторонних вод этот показатель повышается до 0,2°С. В этих же условиях усиливается и солёность вод. По общим показателям море имеет низкую солёность. На севере данный параметр может достигать 34‰, а ближе к югу — 5‰ (что характерно для летнего сезона).

Фауна и флора моря Лаптевых

являются типично арктическими. Фитопланктон представлен морскими диатомовыми водорослями и диатомовыми водорослями распресненных вод. Наиболее широко распространенными видами зоопланктона здесь являются планктонные морские инфузории, коловратки, копеподы и амфиподы. Бентосные организмы включают фораминиферы, многощетинковых червей, изоподы, мшанки и моллюски. Рыбы представлены сибирским сигом, арктическим гольцом, омулем, нельмой, осетром и т. д.

Из млекопитающих водятся моржи, тюлени и белуха, морской заяц, нерпа; на берегах птичьи базары; много промысловых рыб: голец, муксун, нельма, таймень, окунь, осётр, стерлядь. На ледяных островах и больших ледяных полях в открытом море живут полярные медведи. Вблизи побережий обитают колонии морских чаек.

Море Лаптевых расположено на материковой плите Евразийского континента. Границами его являются Карское море, бассейн Северного Ледовитого океана и Восточно-Сибирское море. Своим названием оно обязано братьям Лаптевым, которые посвятили свои жизни исследованию Севера. Другие его названия — Норденшельде и Сибирское — менее актуальны. Площадь моря равна 672 000 кв. км., повсеместно преобладают глубины до 50 метров. Лишь пятая часть дна погружена более чем на 1000 метров. Максимальная глубина зафиксирована в котловине Нансена и равна 3385 м. Дно моря илистое в глубоких местах и песчано-илистое — в более мелких.

Из-за огромного количества впадающих в Норденшельде рек поверхность моря имеет слабую концентрацию соли. Больше всего воды море Лаптевых получает от Хатанги и Лены — главных артерий Сибири. Температура моря редко бывает выше нуля. Это одно из самых суровых мест на планете.

Но жизнь не оставила без внимания и этот участок нашей планеты. Несмотря на то, что поверхность моря почти всегда покрыта льдами и невзирая на малое количество солнечного света, можно на берегу обнаружить растительность. Флора здесь представлена различными диатомовыми и другими микроскопическими водорослями. Также можно обнаружить и планктонные микроорганизмы.

Прибрежная линия сильно изрезана. Обрывистые берега усеяны птицами, которые прилетают сюда для выращивания потомства. Чайки, кайры, чистики и многие другие птицы выводят тут своих птенцов. Птичьи яйца привлекают мелких хищников, таких как песцы, которые не прочь побаловаться деликатесом. привлекают и более крупных животных, таких как белый медведь. Вдоль материковой полосы по побережью встречаются и звезды, моллюски и прочие небольшие обитатели морских глубин.

В море Лаптевых насчитывается около 40 видов рыб — это тресковые, омуль, и многие другие. Добыча не представляется возможной из-за ледяной корки на поверхности. Спортивная рыбная ловля также плохо развита из-за удаленности моря от жилых районов.

Млекопитающие здесь представлены моржами, китами-полосатиками, тюленями и белугами. Добыча их также абсолютно неразвита по описанным выше причинам. О существовании в водах моря Лаптевых акул ничего не известно. Но можно предположить, что подобные условия вполне подойдут для полярной акулы. В более теплое время из соседних морей сюда может попасть

В последнее время стало появляться большое количество проектов, связанных с шельфовой и газа. Это обусловливается низкими глубинами по большей части площади всего моря. Хорошая изученность дна в сейсмическом плане дает отличные предпосылки для выводов о высоком содержании нефти и газа. Малые глубины позволяют провести бурение не со специальных морских платформ, а с насыпных островов.

В настоящее время провести работы по бурению первых скважин на море Лаптевых планируют нефтяные компании Лукойл и Роснефть. Каждая в свою очередь должна будет привести на шельф и зарубежных партнеров. Остается лишь ждать того момента, когда освоение моря Лаптевых все же начнется.

Море Лаптевых — окраинное море Северного Ледовитого океана. Расположено между северными берегами Сибири на юге, полуостровом Таймыр, островами Северная Земля на западе и Новосибирскими островами на востоке, а свое название получило в честь российских полярных исследователей — двоюродных братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых. Суровое северное море имеет непростую историю его исследования и установления точных границ.

Мореплавание

Побережье моря Лаптевых издавна было населено аборигенными племенами северной Сибири, такими как юкагиры и чуванцы. Традиционными занятиями этих племён были рыбалка, охота, кочевое оленеводство, а также охота на диких оленей. Начиная со II века началась постепенная ассимиляция юкагиров эвенами и эвенками, а с IX века куда более многочисленными якутами, а в дальнейшем коряками и чукчами. Русские начали исследовать побережье моря Лаптевых и близлежащие острова приблизительно в XVII веке, сплавляясь по течению сибирских рек. В 1629 году сибирские казаки спустились по Лене до устья. В 1633 году отряд Ивана Перфирьева отправился из Жиганска вниз по Лене, затем половина отряда во главе с Иваном Ребровым достигла устья реки Оленёк, а сам Перфирьев прошёл на Яну. К 1638 году была обнаружена река Хатанга и промышленники с Лены поднимались по ней, перебирались волоком по внутренним водам Таймыра на Пясину и охотились на берегах Енисея. В 1735 на дубельт-шлюпке «Якутск» лейтенант Василий Прончищев прошёл от Лены до устья Анабара и к восточному берегу Таймыра. После гибели Прончищева от цинги в 1736 его работу на «Якутске» продолжил Харитон Лаптев, чей двоюродный брат Дмитрий Лаптев в 1739 году прошёл на боте «Иркутск» от устья Лены на восток до устья реки Хрома, впадающей в Восточно-Сибирское море. Пролив между двумя морями носит имя Дмитрия Лаптева. И само Сибирское море названо в честь Лаптевых, так как они первыми нанесли на карту его берега.

Навигация в море Лаптевых стала возможна благодаря работе (1821-1823) лейтенанта Петра Анжу, описавшего берег материка и всех Новосибирских островов, которые он объездил на нартах в поисках так и не найденной Земли Санникова. Анжу провёл первые исследования господствующих ветров моря Лаптевых, его подвижных и паковых льдов. Он произвёл промеры глубин, передвигаясь то по воде на лодке, то по льду на санях.

Первым, кто сумел совершить плавание через всё море Лаптевых от мыса Челюскин на западе до мыса Святой Нос на востоке, стал шведский барон Адольф Эрик Норденшельд. Его парусно-паровое судно «Вега» в сопровождении парохода «Лена» 19 августа 1875 встало на якорь у мыса Челюскин, 27 августа достигло устья Лены, куда ушла «Лена», направлявшаяся в Якутск. 30 августа «Вега» была в проливе Дмитрия Лаптева у берегов острова Большой Ляховский. В 1893 году практически всё море Лаптевых прошла норвежская исследовательская шхуна «Фрам» Фритьофа Нансена, которая вмёрзла в лёд у Новосибирских островов, откуда начался её дрейф на север.

В начале XX века море несколько раз пересекали русские экспедиции на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач». С 1932 года через море Лаптевых пролегает Северный морской путь, регулярные рейсы с 1935. Здесь самый короткий на всём Северном морском пути период навигации — только в августе и сентябре. Базовый порт — Тикси, имеются также порты в устьях рек — Хатанга, Усть-Оленёк, Нижнеянск.

Биологические ресурсы моря Лаптевых

Особенности органического мира моря Лаптевых обусловлены чрезвычайно суровым его климатом. Растительность моря представлена диатомовыми водорослями и незначительным количеством зеленых и сине-зеленых водорослей. Также в море присутствует около 30 видов зоопланктона. Флора побережья представлена мхами, лишайниками и несколькими видами цветущих растений.

Здесь постоянно обитают млекопитающие: морж, морской заяц, нерпа, гренландский тюлень, песец, северный олень, волк, горностай, полярный заяц и белый медведь.

Несмотря на крайне суровый климат, на морском побережье обитает несколько десятков видов птиц. Некоторые из них — оседлые и живут здесь постоянно (пуночка, полярная сова, черная казарка), в то время как другие — кочуют по приполярным районам или мигрируют с юга, создавая большие колонии на островах и побережье материка (гагарка, белая и полярная чайка, кайра).

К основным экологическим проблемам моря Лаптевых относят:

- загрязнения из многочисленных заводов и шахт;

- периодические разливы нефти;

- затонувшую и плавучую разлагающуюся древесину.

Что мы узнали?

По плану за 8 класс курса географии мы узнали, к бассейну какого океана относится море Лаптевых, является оно окраинным или внутренним, кто открыл и в честь кого названо это северное море. Если кратко описать его, то это мелководное, не слишком соленое море Северного Ледовитого океана, с суровым климатом, которое почти весь год покрыто льдами.

-

/10

Вопрос 1 из 10

Гидрологический режим

В Л. м. впадает множество небольших и неск. крупных рек, поэтому пресный сток оказывает заметное влияние на гидрологич. режим мелководного моря. Одна из крупнейших рек бассейна Сев. Ледовитого ок. – Лена ежегодно приносит 520 км3 воды, Хатанга – 105 км3, Оленёк – 38 км3, Яна – 31,5 км3. Всего в Л. м. поступает ежегодно св. 700 км3 пресной воды, или св. 30% речного стока арктич. бассейна. Сток неравномерно распределён по сезонам года: в январе в море стекает ок. 36 км3 (св. 5% годовой величины), а в августе до 290 км3 (св. 40%) воды. В прибрежных районах с сильным влиянием речного стока в поверхностном слое летом образуется сильно опреснённая вода, когда на приустьевом участке Лены солёность понижается до 10‰. Солёность увеличивается в направлении на север и северо-запад, достигая у мыса Арктического 31‰. Темп-ра воды на поверхности в это время изменяется соответственно от 4 до –1 °C. В зимнее время солёность везде заметно повышается из-за уменьшения пресного стока и осолонения поверхностного слоя в процессе льдообразования: в районе Тикси до 15‰, у мыса Арктического до 33‰. Темп-ра воды на поверхности зимой всюду близка к точке замерзания и определяется солёностью воды, изменяется соответственно от –1 до –1,8 °C. С глубиной темп-ра быстро понижается и глубже 15–20 м даже летом всюду принимает отрицательные значения. Только в глубоководных районах, в слое 100–300 м, темп-ра воды выше 0 °C благодаря отепляющему влиянию промежуточных атлантич. вод.

Бóльшую часть года море покрыто льдом. Льдообразовательный сезон продолжается от 7–8 мес на юге до 9–11 мес на севере. В холодные годы лёд может образовываться во все сезоны, в очень тёплые годы в конце августа – начале сентября море освобождается ото льдов полностью. Обширные прибрежные районы, особенно в юго-вост. части, зимой покрыты неподвижным припайным льдом. Обычно ширина полосы припая определяется изобатой 25 м, поэтому в Л. м. припай может занимать до 30% акватории. На остальной части моря лёд – дрейфующий. К концу зимы припай и дрейфующий лёд могут (за один сезон) нарастать в толщину до 1,8–2,0 м. Сплочённость дрейфующего льда сильно зависит от преобладающих ветров. Устойчивые ветры вост. румбов нередко отгоняют дрейфующий лёд от припая, создавая даже в самые сильные морозы пространство открытой воды – т. н. заприпайную полынью. Такое явление в прошлом получило назв. Великой Сибирской полыньи. С прекращением действия вост. ветров полынья быстро затягивается молодым льдом.

Из-за слабых ветров летом и высокой сплочённости льда зимой ветровое перемешивание развито плохо и обычно не проникает глубже 8–10 м. Осенне-зимнее выхолаживание и льдообразование способствуют развитию конвективного перемешивания, которое в мелководных юж. районах проникает к концу зимы до дна, а в северных – на глубину до 90–100 м. Горизонтальная циркуляция носит в осн. циклонич. характер. Вдоль материкового берега поток движется с запада на восток. У Новосибирских о-вов б. ч. потока уходит на север в виде Новосибирского течения, где разделяется на две ветви: одна поворачивает на восток, в Восточно-Сибирское м., другая уходит на запад. У Северной Земли течение отклоняется к югу и под назв. Восточно-Таймырского течения замыкает круговорот.

Приливы носят неправильный полусуточный характер, выс. 0,3–0,8 м. Только в вершине воронки Хатангского зал. в сизигию прилив превышает 2 м. Вверх по Хатанге приливная волна проникает на 200–300 км. Сгонно-нагонные колебания уровня обычно не превышают 2,0–2,5 м. Сезонные колебания уровня невелики, наблюдаются в осн. только в юго-вост. районах, где достигают 0,4 м (миним. уровень наблюдается зимой, максимальный – летом). Преобладающее волнение 2–4 балла с высотой волны ок. 1 м. В центр. части моря во время осенних штормов силой 5–7 баллов выс. волн достигает 4–5 м, их макс. выс. 6 м.

Море Лаптевых

Море Лаптевых является окраинным морем Северного Ледовитого океана и расположено между полуостровом Таймыр и островами Северная Земля в западной части и Новосибирскими островами в восточной части моря. Море названо в честь русских полярных исследователей-братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых, а ранее оно называлось море Норденшельда. На западе оно граничит с Карским морем, на востоке — с Восточно-Сибирским морем. Все берега его относятся к территории Российской Федерации. Море полностью расположено за Северным Полярным кругом.

Площадь моря Лаптевых составляет около 700 тыс. км2, объём воды 403 тыс. км3, средняя глубина 578 м, наибольшая — 3385 м. Крупнейшие заливы — Хатангский, Оленёкский, Буор-Хая и другие вдаются в низменный пологий берег. В море впадает множество рек, наиболее крупные — Лена, Хатанга, Яна, Оленёк, Анабар. Преимущественно в западной части моря расположены несколько десятков островов, общая площадь которых занимает 3784 км2. В обрывах побережья Новосибирских островов встречаются выходы реликтового льда значительной толщины. Таяние льда и морской прибой сильно ускоряют эрозию таких берегов. Например, открытые в 1815 острова Семёновский и Васильевский исчезли с карты.

Море Лаптевых расположено в пределах материковой отмели, которая круто обрывается ближе к Северному Ледовитому океану. Меньше чем 50 м занимают глубины около 53% площади моря, более 1000 м — 22%. Грунт глубоководной части — ил, в остальной части — песок и ил. В восточной части моря под тонким слоем осадков встречается «ледяное» дно реликтового льда. В формировании берегов и рельефа дна основную роль играли древние реки и ледники.

Море Лаптевых считается одним из самых суровых морей планеты. Оно почти круглый год покрыто льдом, а температура воды составляет -0,8…-1,8 °C. Летом в свободных от ледяного покрова районах моря верхний слой воды прогревается до 4-6 °C, в заливах до 10 °C. На глубине 250—300 метров находятся поступающие из арктических акваторий Атлантики относительно тёплые воды (до 1,5 °C). Ниже этого слоя температура воды вновь становится отрицательной до самого дна, где температура составляет около -0,8 °C.

На солёность воды сильное влияние оказывают таяние льдов и речной сток (около 730 км3), который за год мог бы образовать в море Лаптевых слой пресной воды толщиной 135 см (второе место в Мировом океане после Карского моря). Зимой солёность в юго-восточной части моря составляет 20—25%, в северной до 34%. Летом солёность вод понижается до 5—10% на юго-востоке, 30—32% на севере. Поверхностные течения образуют циклонический круговорот вод. Приливы преимущественно полусуточные, амплитуда в среднем около 0,5 м, за исключением Хатангского залива, где в сизигию она возрастает до 2 м. Сгонно-нагонные колебания уровня в заливах и губах превышают 2,5 м.

Растительный мир представлен главным образом диатомовыми водорослями. Из млекопитающих обитают нерпа, морской заяц, морж, белый медведь. Рыбы: осетровые, омуль, муксун, нельма и др. На обрывистых берегах — птичьи базары: кайры, чистики, чайки и др. В море Лаптевых насчитывается чуть более 40 видов рыбы, в основном рыбная мелочь (корюшка, сайка, мойва, навага и некоторые другие виды тресковых), а также пресноводные рыбы, выходящие в море из устьев впадающих рек для нагула. В их числе сиговые, лососевые, осетровые и некоторые другие виды рыб. Здесь можно встретить нельму, осетра, омуля, сига, арктического гольца. Рыбный промысел не развит, так как море редко открыто для судоходства из-за ледяного покрова. Изредка промышляют рыбу в бухтах, заливах и устьях впадающих рек. По причине бездорожья и удалённости от населённых пунктов для рыболовов-спортсменов это море тоже не представляет большого интереса, несмотря на ценность многих видов обитающих здесь рыб (лососевые, осетровые).

Растительный мир представлен главным образом диатомовыми водорослями. Из млекопитающих обитают нерпа, морской заяц, морж, белый медведь. Рыбы: осетровые, омуль, муксун, нельма и др. На обрывистых берегах — птичьи базары: кайры, чистики, чайки и др. В море Лаптевых насчитывается чуть более 40 видов рыбы, в основном рыбная мелочь (корюшка, сайка, мойва, навага и некоторые другие виды тресковых), а также пресноводные рыбы, выходящие в море из устьев впадающих рек для нагула. В их числе сиговые, лососевые, осетровые и некоторые другие виды рыб. Здесь можно встретить нельму, осетра, омуля, сига, арктического гольца. Рыбный промысел не развит, так как море редко открыто для судоходства из-за ледяного покрова. Изредка промышляют рыбу в бухтах, заливах и устьях впадающих рек. По причине бездорожья и удалённости от населённых пунктов для рыболовов-спортсменов это море тоже не представляет большого интереса, несмотря на ценность многих видов обитающих здесь рыб (лососевые, осетровые).

Море Лаптевых является частью трассы Северного морского пути. Перевозится в основном лес, стройматериалы, пушнина. Развиты каботажное плавание и перегон леса плотами. Главный порт-Тикси.

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

Экологическое состояние

Учёные считают большой проблемой моря Лаптевых, загрязнение воды. Из-за этого меняется структура водоёма. Это приводит к сокращению численности животного и растительного мира. В результате деятельности промышленных предприятий в воду попадают вредные вещества.

Заводы и фабрики располагаются по берегам сибирских рек. Особую опасность представляют такие химические элементы, как цинк, медь, фосфор и прочие. Очень большой вред наносят нефтедобывающие предприятия. Рядом с морем производятся разработки месторождений.

Там используют новейшее современное оборудование, но это не мешает периодически нефти вытекать наружу. А с таким загрязнением очень сложно бороться. Если разлив нефти не удастся сразу локализовать, то в результате может получиться экологическая катастрофа.

Ужасающая картина.

Экология

Загрязнение воды относительно низко и в основном происходит из-за работы многочисленных заводов и шахт, расположенных на реках Лена, Яна и Анабар. Отходы этих предприятий содержат фенолы, медь и цинк и постоянно смываются в море с током речных вод. Другим постоянным источником загрязнения является посёлок городского типа Тикси. В период навигации, а также в процессе добычи нефти, происходят периодические её разливы. Ещё один крупный источник загрязнения — затонувшая и плавучая разлагающаяся древесина, оказавшаяся в воде в результате десятилетий постоянно осуществляемого лесосплава.

ЛА́ПТЕВЫХ МО́РЕ, окраинное море Северного Ледовитого ок., у сев.-вост. берегов Азии, между архипелагом Северная Земля, п-овом Таймыр, побережьем Сибири и Новосибирскими о-вами. Сообщается через проливы с морями: на западе с Карским, на востоке с Восточно-Сибирским. Зап. граница проходит от мыса Арктический (сев. точка о. Комсомолец) по вост. берегам островов архипелага Северная Земля и проливам Красной Армии, Шокальского, Вилькицкого, затем по вост. побережьям п-ова Таймыр до устья Хатанги; южная – далее по материковому побережью до мыса Святой Нос (141° в. д.); восточная – по прол. Дмитрия Лаптева, зап. берегу Большого Ляховского острова, прол. Этерикан, зап. берегу Малого Ляховского острова, прол. Санникова, зап. побережью о. Котельный до мыса Анисий, далее в открытом море по меридиану 139° в. д. до параллели 79° с. ш.; северная – от этой точки по дуге большого круга до мыса Арктический. В этих границах площадь Л. м. 662 тыс. км 2 , объём 353 тыс. км 3 . Наибольшая глубина 3385 м (79°35 ′ с. ш., 124°40 ′ в. д.).

На самой окраине Северного Ледовитого океана, между полуостровом Таймыр, островами Северная Земля, Новосибирскими и материковым севером Сибири находится море Лаптевых, где в XVIII веке проводили свои исследования братья Лаптевы. В него впадает одна из крупных рек России — Лена, по которой в основном перевозят лес. По своей площади водоем занимает седьмое место среди крупнейших российских морей.

- История исследований

- Физико-географическое положение

- Климат и рельеф дна

- Гидрологический режим

- Экологическое состояние

- Флора и фауна

- Хозяйственная деятельность

Роль Лаптевых в Северной экспедиции

Основная задача исследования была в нанесении русских берегов до самой Камчатки, а также их изучение и описание особенностей территорий. В данной экспедиции принимало участие не менее 600 человек под командованием Ласиниуса. Большая часть упомянутых ранее участников не выдержала арктических условий, в следствии чего не дожила по окончания операции. Дальше 50 человек держали курс на восток, но через 9 дней дальнейшее плавание уневозможнилось из-за тумана и экипаж остановился у берегов р. Хара-Улах на зимовку, которую пережила лишь меньшая часть, не умерев от цинги.

Далее новым командиром был назначен Дмитрий Лаптев. Приведя судно, бывшее под командованием Ласиниуса, в порядок, Дмитрий Лаптев направился к р. Лене для погрузки продовольственных запасов, поле чего взял курс на восток, после чего остановился на зимовье чуть выше Булунского улуса. В этот период Лаптев действовал рассудительнее, чем его предшественник и дал экипажу достаточно движений, в то время, как бывший командир ограничил их, чтобы сэкономить запасы, также он не ограничивал команду в питании, дабы уберечься от цинги.

В Петербурге продолжение исследований было сочтено необходимым. Питерская коллегия по предложению Дмитрия его брата новым командующим.

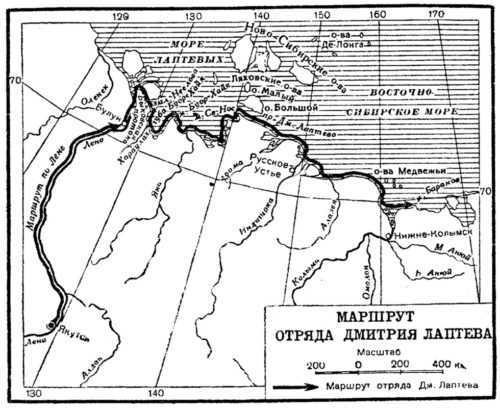

Маршрут экспедиции отряда Дмитрия Лаптева. Изображение: https://flagman-news.ru

Маршрут экспедиции отряда Дмитрия Лаптева. Изображение: https://flagman-news.ru

Весной братья Лаптевы собрались в Якутск. Также братья составили дальнейшие планировки экспедиции. Спустя год после нового старта исследовательской деятельности Дмитрий Лаптев покинул якутский регион и сменил курс на восток. Позже команда вынуждена была остаться на зимовье, на протяжении которого был выполнен огромный объём работы, касательно освоения и изучения территории. Весной часть людей была отправлена к Колыме для ведения сухопутной характеристики, а сам Дмитрий Лаптев отправился туда же на корабле. После выполнения назначенных работ команда двинулась к востоку. Обработав запланированные описи считая свою работу выполненной, Дмитрий снова вернулся в Якутск, а к 1743 году попал в Петербург. Далее Дмитрий Яковлевич продолжил карьеру на флоте.

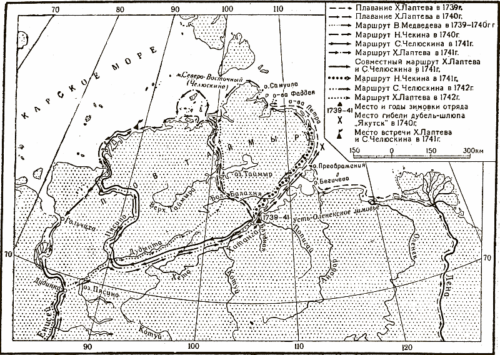

В свою очередь Харитон вышел из Якутска в 1739 году Харитон обследовал бухту, которую позже наименовал «Нордвиг», поле исследования бухты им был открыт остров преображения. Также во время следующего вынужденного зимовья возле р. Блудной велись исследовательские работы, а также подготовка к последующему выполнению ранее определённого плана на море и на суше. С началом весны стартовали и описные работы на суше.

Маршрут экспедиций Харитона Лаптева. Изображение: https://flagman-news.ru

Маршрут экспедиций Харитона Лаптева. Изображение: https://flagman-news.ru

Следующей весной Харитон, лишившись судна в попытках миновать ледяные препятствия, после чего потратил уйму времени на попытку починки судна и спасение провизии, решил продолжить свои исследования на суше. Закончив работу, Харитон, подобно родственнику принял решение о продолжении карьеры моряка в Петербурге.

Ледовый покров

Море Лаптевых подо льдом. Области тонкого льда — голубого цвета. По центру изображения Новосибирские острова, в левой части — Великая Сибирская полынья

Морозные зимы арктики вызывают значительное развитие морского льда, который покрывает акваторию моря почти весь год. Развитию льда способствует также мелководность моря и малая солёность его поверхностных вод. Как итог, море Лаптевых является крупнейшим источником арктического морского льда. При среднем оттоке в 483 000 км² за год (за период 1979—1995 годов), оно производит больше морского льда, чем Карское, Баренцево и Восточно-Сибирское моря вместе взятые. В течение этого периода ежегодный отток варьировался между 251 000 км² в 1984-85 годах и 732 000 км² в 1988-89. Море экспортирует значительные количества льда в течение девяти месяцев: с октября по июнь.

Образование льда начинается в сентябре на севере и в октябре на юге. На сотни километров от берега вглубь моря образуется припай с толщиной до 2 и более метров. Этот прибрежный лёд, таким образом, покрывает около 30 % акватории моря. Под действием относительно тёплых южных ветров при дрейфе льда на север здесь формируются полыньи, некоторые из которых простираются на сотни километров. В незанятых припаем районах наблюдаются плавучие льды, а на северо-западной окраине моря — айсберги. От северной кромки припая до дрейфующих льдов расположена так называемая Великая Сибирская полынья, сохраняющаяся ежегодно.

Ледяной покров начинает таять в конце мая — начале июня, образуя фрагментированные агломераты льда, преимущественно на востоке моря.

Интенсивность ледообразования сильно отличается от года к году: от чистого ото льда моря до моря, полностью покрытого льдом.

Братья Лаптевы

Итак, с 1738 года братья снова начинают служить одному общему делу. По рекомендации двоюродного брата Лаптев Харитон Прокофьевич был назначен капитаном судна «Якутск» вместо погибшего в экспедиции Прончищева. Летом 1739 года началась экспедиция, которая своей целью имела не только обследование морских северных просторов, но и опись прибрежных территорий. Поэтому в её составе числились отряды, следовавшие и по суше.

Имея грамотно разработанный план действий, отважную преданную команду на земле и на море, Дмитрий Яковлевич Лаптев к 1741 году на судне «Иркутск» смог преодолеть расстояние от устья Лены до Колымы. Тщательно обработав полученную информацию, он осенью 1742 года вернулся в Петербург.

Харитон Прокофьевич должен был исследовать побережье и море к западу от устья Лены. Огромные трудности и лишения пришлось испытать отрядам, которыми руководил Лаптев. Исследователь и его спутники не остановились даже тогда, когда они лишились судна, которое было уничтожено льдами. Экспедиция была продолжена пешком. Результатом ее стало описание территорий от устья реки Лены до полуострова Таймыр.

Жизнь таких людей, как братья Харитон Прокофьевич и Дмитрий Яковлевич, в честь кого названо море Лаптевых, по праву можно называть подвигом. Это понимает каждый, кто прикасается к изучению истории Поразительное упорство и целеустремленность, безграничная любовь к России помогла этим людям преодолеть, казалось бы, непреодолимое.

Географические особенности и климат моря Лаптевых

Море Лаптевых с севера омывает остров Котельный и мыс Молотова. Западная граница определена островами Большевик и Комсомолец. Восточная — островами Ляхова, мысом Святой Нос. Практически все побережье поделено между Красноярским краем и Республикой Саха. Площадь водоема — 672 тыс. км², береговая линия простирается на 1300 км. Объем составляет 363000 км³, средняя глубина — 540 метров. Самый глубокий участок в 3,5 км расположен во впадине Нансена.

Побережье у моря Лаптевых изрезано мысами и бухтами. Самые большие неровности берегового рельефа наблюдаются восточнее острова Таймыр. Выделяются Янский, Хатангский заливы. Большое скопление островов в местах выхода рек, направляющих свои воды к морю Лаптевых. Много участков суши образовано изо льда. Со временем волны их полностью размывают. Большая часть прибрежного рельефа представлена низменностями.

Несмотря на сильное обледенение, море служит устьем для рек Оленек, Лена, Хатанга, Яна, Анабар. Сильный ветер и стремительное холодное течение поспособствовали образованию сложного прибрежного рельефа. Пологая материковая отмель занимает 53% дна моря Лаптевых. В выровненной области подводной окраины глубина составляет не более 50 метров. Дно круто обрывается в северной части. На мелководье встречаются ил, песок, валуны и галька.

Главная характеристика водоема — постоянно низкая температура. Соленость стремительно увеличивается с ростом глубины. На уровень соли оказывают влияние сток сибирских рек и тающие ледники. Из-за небольшой глубины волны наблюдаются редко. Зимой они не превышают одного метра, летом достигают 4 метров, осенью поднимаются ввысь на 6 метров. Мелководность также способствует образованию ледяной корки.

Море Лаптевых считается окраинным, расположено в акватории Северного Ледовитого океана. Физико-химический состав жидкости не отличается от океанического. С океаном водоем соединен большим водным пространством от Новосибирских остров до Северной Земли. Питание осуществляется талой водой, пресноводными реками, которые ежегодно приносят более 700 км³ воды.

Человеческая деятельность

Побережье моря административно поделено между регионами Российской Федерации: Республикой Саха (Анабарским, Булунским и Усть-Янским улусами) на востоке и Красноярским краем (Таймырский Долгано-Ненецкий район) на западе. Прибрежных посёлков мало, и сами они малочисленны: с типичной численностью населения в несколько сотен человек и менее. Единственным исключением является Тикси (5023 человека по данным на 2013 год), являющийся административным центром Булунского улуса.

Рыболовство и навигация

Тикси в 2007 году.

Охота и рыболовство слабо распространены и сосредоточены в основном в дельтах рек. Для Хатангского залива и дельт Лены и Яны доступны данные о рыбном промысле с 1981 по 1991 годы, в которых приводятся цифры около 3000 тонн рыбы в год. Охота на морских млекопитающих практикуется только коренными жителями. В частности, охота на моржа разрешена только научным экспедициям и местным племенам, которым она требуется для существования.

Несмотря на замерзание моря, навигация является основным видом человеческой деятельности в регионе, а основным портом — Тикси. В советские времена на побережье моря Лаптевых происходил локальный бум навигации благодаря первым полярным конвоям, курсировавшим по Северному морскому пути, а также созданию в 1932 году главного управления Северного морского пути. Маршрут был трудным даже для ледоколов, так ледокольный пароход «Ленин» и его караван из пяти судов оказались затёрты льдами в море Лаптевых в сентябре 1937 года, совершили вынужденную зимовку и были освобождены ото льда ледоколом «Красин» в августе 1938 года. Основными перевозимыми товарами были древесина, мех и строительные материалы.

Ледокол Ленин

Ледокол «Святогор» в 1917 г. (в 1927 г. переименован в «Красин»

После распада Советского Союза навигация по северным морям пришла в упадок в течение 1990-х годов. Более или менее регулярно перевозка грузов производилась только от Мурманска до Дудинки на западе и между Владивостоком и Певеком на востоке. В портах между Дудинкой и Певеком судоходства практически не существовало.

В настоящее время Северный морской путь является важнейшим способом доставки грузов в отдалённые районы России — север Красноярского края, Якутию и Чукотку. В течение 2010—2013 годов по данным Администрации Северного морского пути постоянно растёт число удовлетворенных заявлений на разрешение плавания в акватории Севморпути, в том числе судов, осуществляющих транзитные перевозки из Европы на дальний Восток и в Юго-Восточную Азию, судов, обслуживающих газовые месторождения в высоких широтах, и прочих.

В Тикси существует действующий аэропорт.